目次

糖尿病フットケアの実際

はじめに

前回のブログ(リンクはこちら)では、「糖尿病と足のケアの大切さ」についてお話ししました。「足のトラブルは早めに気づくことが大切」とお伝えしましたが、では実際に毎日どんなケアをすればよいのでしょうか?今回は、より具体的にフットケアの方法を、すぐに実践できる形でご紹介します。今回はかなり詳しい内容に踏み込みますので、読むだけで6分、足をチェックしながら読むと15分くらいかかります!

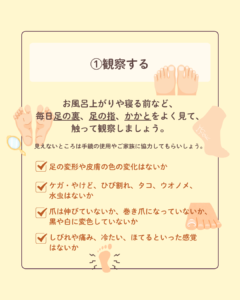

【ポイント1】観察する

前回の記事でも強調しましたが、これが一番のポイントです!!足の裏、足の指・爪・指の間、かかと、くるぶしを隅々までよく「見て」、実際に「触って」みましょう。足の裏や指の間は見えにくいので、鏡を使ったり、ご家族に協力して見てもらうのもおすすめです。

①足の変形(代表的なもの)

- 外反母趾(親指が外側に向いている)はありませんか?

- 内反小趾(小指が内側に向いている)はありませんか?

- 扁平足(土踏まずが平らになっている)はありませんか?

- 甲高足(足の甲が浮き上がり、土踏まずが高くなっている)はありませんか?

これらの変形は男性よりも女性に多く見られ、加齢や肥満によってさらに悪化してしまいます。変形している足は体重や圧力が一部に大きくかかってしまい、靴擦れやウオノメ、タコなどの原因となってしまいます。

②足全体の表面

- 皮膚の色の変化(赤や紫、黒い部分)はありませんか?

- 痛みを伴うケガ、やけど等はありませんか?

- 痛みの無いケガ、やけど等はありませんか?

- 治りが悪いケガ、やけど等はありませんか?

- 足の裏やかかとにひび割れはありませんか?

- 触ってみるとゴツゴツした部分はありませんか?

- タコやウオノメ、水ぶくれ、マメ等はありませんか?

- 皮膚がカサカサと乾燥していませんか?

- 皮膚がフケのようにボロボロ剥がれませんか?

③くるぶしもチェック

- 内側くるぶし、外側くるぶしの両側を確認しましょう。タコやキズ、ヤケドはありませんか?

④指の間

- 指の間がジュクジュクしていませんか?

- 指の間の皮がふやけていませんか?

- 指の間に水虫はありませんか?

⑤爪・爪周囲

- 爪の食い込み(巻き爪)はありませんか?

- 爪の色が黄色やクリーム色に濁っていませんか?

- 爪が厚ぼったくはありませんか?

- 爪が皮膚から浮いていませんか?

- 爪が伸びすぎていませんか?

- 爪を深く切りすぎていませんか?

伸び過ぎた爪がつまずいた拍子に曲がってしまい、皮膚を傷つけることがあります。反対に爪を深く切り過ぎてしまった際に爪の生え際に傷ができてしまいます。正しい爪の切り方は後ほどご紹介いたします。

⑥感覚の異常

- ジンジンとしたしびれはありませんか?

- 冷たい、ほてるといった感覚はありませんか?

- 触っているのに感じない事はありませんか?

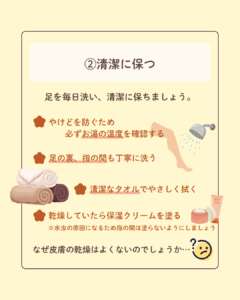

【ポイント2】清潔に保つ

足は毎日洗って清潔に保ちましょう。基本的には特別な器具は必要ありません。今回は風呂場で洗うケースを想定します。

- お湯の温度は38-40℃

- 皮膚刺激の少ない石けんやボディーソープ

- ガーゼや柔らかいタオル(絹やシルク)

- 安定した風呂用イス

- 石けんをよく泡立ててガーゼなどを用いて足を洗います。この際、皮膚を傷つけないように強く擦り過ぎないよう注意しましょう。

- 足の指の間は汚れが溜まりやすいため、丁寧に洗います。

- 軟膏や保湿剤を使用している場合にも丁寧に洗い落としましょう。

- 洗い終わった後は泡と汚れをよく流します。

- 乾いた清潔なタオルで水分を優しくキレイに拭き取りましょう。特に足の指の間はよく乾かすようにしてください。

- 最後に、もし乾燥しているようでしたら保湿剤を塗ります。ただし、足の指の間は塗らないように注意してください。

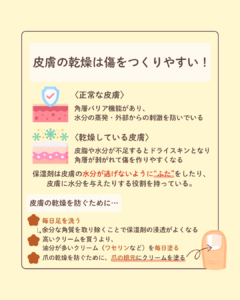

保湿剤は必要なの??

皮膚が乾燥しているとバリア機能が損なわれ、傷を作りやすくなってしまいます。特に、糖尿病性神経障害のある方は汗がうまく出ないため、乾燥しやすくなっています。皮膚の乾燥を防ぐためには、①毎日足を洗う、②保湿剤を使用する、③素足を避ける、この3点に注意してみてください。毎日足を洗うことで余分な角質を取り除くことができ、保湿剤の浸透が良くなります。

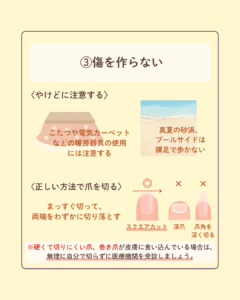

【ポイント3】傷を作らない

新しくキズやヤケドを作らないための予防もとても大切です。糖尿病性神経障害がある方は足の感覚が鈍くなってしまい、知らないうちにヤケド(低温ヤケド)になってしまうリスクがあります。また、正しい爪のケアを知る事でトラブルを避けることが出来ますので、チェックしてみてください。

足にヤケド??と思った鋭いあなた!身近に潜む火傷のリスクをご紹介します。

- ●ストーブや電気カーペット、こたつなどの暖房器具

- ●サウナ風呂

- ●プールサイドや砂浜を素足で歩く

- ●ベランダやバルコニーに素足で出る

- ●足裏に貼るカイロ

- ●就寝時の湯たんぽや電気毛布

- ●お灸などの温熱療法

- ●調理時の油はね(足のすね、甲)

夏には夏の、冬には冬のリスクがあります。身の回りで思い当たるものはありましたか??

正しい方法で爪を切りましょう

深爪や爪の角を切りすぎると、爪が食い込んで傷の原因になります。下のイラストのように爪はまっすぐ切り(スクエアカット)、角を少し丸める程度に整えます(スクエアオフ)。硬くて切りにくい爪や皮膚に食い込んでいる巻き爪などは無理にご自身で切らず、医療機関を受診してください。

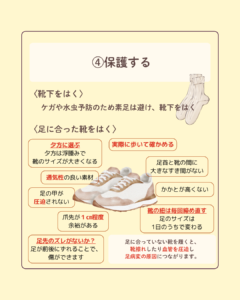

【ポイント4】保護する

適切な靴や靴下を選ぶことで蒸れや皮膚の圧迫、傷を防ぐことができます。サイズが小さくきついものは皮膚の血流を妨げてしまうので、次のポイントを参考に見直してみましょう。

靴下を履く

素足のまま靴を履くと汗が吸収されず、足が蒸れてしまい水虫の原因となってしまいます。また、靴擦れの原因にもなってしまうため必ず靴下を着用して靴を履きましょう。ただしナイロンの靴下やストッキングは吸湿性が悪く、蒸れやすいため避けることが望ましいです。

- サイズの合ったものを選ぶ

- ゴムがキツくないものを選ぶ

- 綿やウールを選ぶ(化繊は避ける)

- ストッキングや薄い靴下は避ける

- 重ね履きはしない

- 靴下の中に異物がないかを確かめる

足に合った靴を履く

サイズの合わない靴を履き続けると圧迫や靴擦れ、タコ、ウオノメなどのトラブルを引き起こしてしまいます。外反母趾など足の変形がある方は市販の靴では合わないことがありますので、中敷を使用したりオーダーメイドが必要になることがあります。

- 夕方に選ぶ(朝に比べて夕方は足が浮腫んでおりキツくならない)

- 左右両方とも履いて確かめる

- 実際に歩いて確かめる

- 通気性のよい素材を選ぶ

- 足の甲が圧迫されないものを選ぶ

- 足首と靴の間に大きな隙間がないものを選ぶ

- つま先に1cm程度余裕があるものを選ぶ(ただしズレない程度の余裕)

- 靴の紐は毎回締め直す

- 靴の中に小石などの異物がないかを確かめる

- 同じ靴を毎日履き続けない(乾燥させる)

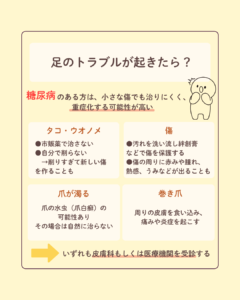

【ポイント5】足のトラブルに気づいたらすぐに医療機関を受診する

「少し赤いだけ」「ちょっと擦れただけ」と思って放置するのは危険です。糖尿病では小さな傷が大きなトラブルに発展することがあります。異変に気づいたら、自己判断せずすぐに主治医や専門の医療機関に相談しましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか?冒頭にも書きましたが、今回はかなり詳細に説明したため読み切るのが大変だったと思いますが、最後までお付き合い頂きありがとうございました。一人でも多くの患者さんにフットケアを実践して頂き、足のトラブルを予防したいと思い、ついつい熱が入った記事になってしまいました。実はまだまだお伝えしたいことが沢山ありますので、もう少しだけフットケアシリーズを続けたいと思います。是非ご期待ください❗️

フットケア関連ブログ

参考資料

・日本糖尿病学会

https://www.jds.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=3

・糖尿病療養指導ガイドブック2024、メディカルレビュー社

・日本フットケア学会「自宅でできるフットケア」

https://jfcpm.org/footcare.html

・糖尿病情報センター

https://dmic.jihs.go.jp/general/about-dm/040/070/11.html

・糖尿病看護フットケア技術、日本看護協会出版会